アート×対話で育む、表現・創造・コミュニケーションの力〜対話鑑賞プログラム〜

2024年12月17日、伊那中学校にて「アートの手法を活用した学び」推進事業の「対話を通した鑑賞」プログラムが実施されました。当日の様子をレポートとしてお届けします!

「これは妖怪?エイリアン?」「そもそも生き物なのかな?」

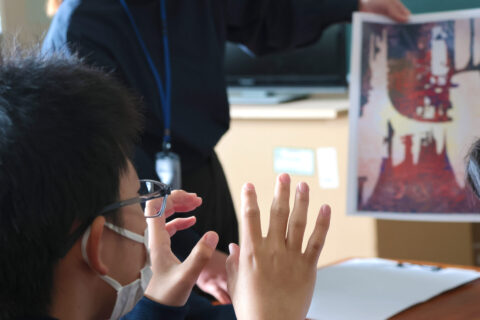

このような会話をしながら、中学生たちは美術の授業で「対話を通した鑑賞」をしています。

2024年12月17日、長野県の伊那市立伊那中学校にて1年生を対象に、アートの手法を用いた「対話鑑賞プログラム」が行われました。

「対話を通した鑑賞」とは、美術作品にまつわる歴史や技法、固有の知識だけに頼らず、作品を見ながらその場で感じたことや想像したこと、自分の見方や考え方を周りの人とコミュニケーションし、対話を通して個々の見方や価値意識を深めたり広げたりする鑑賞方法のことです。もとは「対話型鑑賞」として1980年代半ばに日本に取り入れられてきた美術の作品の鑑賞方法の1つで、アメリカのMoMA(ニューヨーク近代美術館)が発祥と言われています。

近年国内では、「対話を通した鑑賞(対話鑑賞)」をプログラムとして学校教育の現場に届けていく動きが活発で、長野県も平成27年度(2015年度)を「文化振興元年」と位置付けて以降、アートを活用した学び推進事業の一環で、この「対話を通した鑑賞プログラム(以下、対話鑑賞プログラム)」に焦点を当てています。

「対話鑑賞プログラム」では、アートの手法を用いて、「みて」「かんじて」「話す」、そして他の人の意見を「聞いて」、「考える」ことで新たな見方を発見したり、相手の意見を受け入れることで、コミュニケーション能力や表現力、創造力を育むことを目指しています。また、教師の傾聴力や子どもたちのメタ認知能力の向上も目的としており、実際このプログラムを実施した全国の学校では、教師と生徒の間のコミュニケーションの改善によって子どもたちが安心して授業に向き合えるようになったという事例や、それに伴う学力の向上の効果も挙げられています。

想像するって面白い! 自由な発想で、アートがもっと身近に

今回、伊那中学校での開催にあたり、プログラムの企画運営を行ったのは、シンビズムワーキンググループ。県内美術館等の学芸員たちで構成され所属を超えて交流や研修などを行いながら協力関係を強化しているグループで、令和5年から対話鑑賞プログラムを行うようになり、アートの手法を活用した学び推進事業としての取り組みでは2年目となります。参加したメンバーは対話を通した鑑賞のファシリテーターとして、教える立場ではなく同じ目線で、それぞれの生徒が見て感じたことを整理し、共有し合える場づくりを行いました。

当日は1年生129名が、1時間あたり2クラスずつに分かれ、合計2時間にわたって授業を行いました。各時間はじめの10分は、クラス全員で昇降口付近の廊下に飾られている、卒業生が寄贈した堀井英雄さんの作品「伊那谷の風景」を鑑賞。ファシリテーターは、茅野市美術館(茅野市)の学芸員・中田麻衣子さんとイルフ童画館(岡谷市)の学芸員・河西見佳さんが行い、生徒たちは1〜2分の間じっくりと作品を観察します。普段この作品の前を何気なく通り過ぎ、廊下の風景の一部になっていた作品に生徒たちは改めてじっくりと向き合い、見つめ、様々な想像を膨らませます。

ファシリテーターから「描かれている季節は?」「どんな天気だと思う?」

など問いが投げかけられると、生徒たちは

「建物の屋根が白くなっているから、冬かな?」

「葉っぱの色を見ると、まだ秋じゃない?」

「秋から冬に変わる間だと思う」

と、積極的に発言し、様々な角度から感じたことを共有。

ファシリテーターからの「なぜそう思ったの?」という言葉に、生徒たちはさらに思考を巡らせ対話を深めていきます。

「普段見慣れている風景の一部が、鑑賞する作品になる経験は、生徒たちにとっても学びになったのでは。」と美術科の小山先生は、話します。

そして、はじめの作品鑑賞を終えた後、全員で美術室に移動し、1班4、5名に分かれて2作品目の鑑賞に。班ごとに違う作品が印刷された用紙と各々のタブレットに表示された作品の画像を見ながら、感じたことを班のメンバーと対話します。

各班の対話をファシリテートする学芸員から「この絵の中にはどんな図形がある?どんな色がある?これは何を表していると思う?」といった様々な問いが投げかけられると、生徒からは

「この絵の中では、とても強い風が吹いているんじゃない?」

「このモチーフは、〇〇っぽい。〇〇を表しているのかもしれない」

と、作品から感じた発言が次々と飛び出し、「じゃあ、これはどんな大きさ?なぜこの形だと思う?なぜそう思ったの?」といったさらなる問いに対して、生徒たちは絵を横にしたり、逆さにしたり、自分が絵の中に入ってみたことを想像しながら考えを共有しました。中学生の枠にとらわれない自由な発想で多様な意見が交わされる中、ファシリテーターの学芸員たちはそれを受け入れ、共感し、次々と対話を生み出していきます。そして、様々なコミュニケーションが生まれる中、生徒たちの表情も少しずつ緩やかに。

このように対話を通して「なぜそう思ったのか」を考え、根拠をもって話すことで、対話鑑賞は感じたことを言語化する練習にも効果もあるようです。

対話の時間を終えた生徒たちの感想では、

「一つの絵でも人によって見方が違って、周りの人の一言一言で見えてくるものが変わってきて、色んな捉え方や発見ができる面白さを感じた」

「絵の中には1つの物語があるだけではなくて、その絵を見た自分たちの中にも物語があるんだな、ということに気付くことができた」

という意見のほか、

「描かれていないところをみんなで見ながら想像するのが面白かった」

「不思議だなぁ、なぜ不思議だと思うんだろう。と、ただ絵を見るだけではなくて、なぜ?という気持ちが芽生えた」

など、様々な視点から対話を通した鑑賞の楽しさを、感じられたことが伺えました。

ファシリテーターとして参加したイルフ童画館の河西見佳さんは、

「生徒たちの想像力はすごい。1人ではなくみんなで対話しながら作品を鑑賞することで、たくさん広がりがあって、とても楽しく盛り上がりました」

と、充実した様子とともに「このようなプログラムを行うことで、アートに対する敷居が低くなって多くの人にとってアートが身近になものになっていったら良いなと思います。また、シンビズムワーキンググループを通して、こういった活動を全県にも広げていきたいです」

と、今後の活動についても思いを語りました。

自分を見つめ直し、違いを知り、新たな広がりを生み出すきっかけに

また、今回対話鑑賞プログラムを受け入れた伊那市立伊那中学校では、美術科の小山美香先生がこの授業を担当しました。小山先生は2024年4月に伊那中学校に着任後、徒歩圏内にある伊那文化会館で開催されていた池上秀畝展に、授業の一環で全校生徒を連れ、鑑賞する機会をつくりました。その際、生徒たちから予想以上の反応が見られたことで、本物を見せていくことの大切さを改めて感じたといいます。そして、同年11月には全校生徒と長野県立美術館へ足を運ぶなど、枠にとらわれない授業を行なってきました。

対話鑑賞プログラムを終え、小山先生は

「自分の意見が言える生徒が比較的多く、これまで美術館で鑑賞する機会もあったことから、今回のプログラムもスムーズにできたように思います。作品を見る時って、その作品のタイトルに注目しがちなのですが、皆んなで作品をじっくり見ながら対話をすることで、見方や感じ方の違いを知り、自分の考え以上の広がりに気づく面白さも感じられたのではないでしょうか。美術科としてもこういうプログラムができたことが何より嬉しいですし、単なる美術の教科ではなく、自分のことを見つめ直し発見や気づきを得る教科として、今後もやっていきたいですね」

と、生徒たちの反応や活発な発言から、手応えを実感。継続した取り組みに期待を寄せました。

2時間の授業を終え、シンビスムワーキンググループのメンバーたちは教育現場でのアートの活用について意見交換を行いました。生徒たちがアートを通じて周りの人の意見を尊重し、自己表現を学ぶことの重要性について

「作品を通じて生徒自身もいろんな気づきや楽しみが発見できたのではないか」

「対話鑑賞は道徳の授業にも似ていて、未知のことを知る機会を提供しているというふうにも言えるのでは」

といった意見のほか、感じたことを言葉にすることがまだ難しそうな生徒や、外国籍の生徒たちへの文化的理解の重要性についても触れ、

「特に中学生という年代は、発言せずに黙っている場面でもきっと心の中で何かを感じている。ファシリテーターとして、それを信じる姿勢を持つことも大事にしていきたい」

といった意見とともに、生徒たちが話しやすい雰囲気を作るコミュニケーションの工夫や、ファシリテーターとしてのスキルの向上についても話題が及びました。

一方あるメンバーからは「美術の授業だけでなく、多くの教員たちにも参加を促し、生徒たちとコミュニケーションを取る現場でも、思考を転換するきっかけとしてこのプログラムを導入してもらえたら」と意見が挙げられ、教育現場でのコミュニケーション能力向上に寄与していきたいという思いに、多くの共感が寄せられました。

コミュニケーション能力や表現力、創造力を育むことを目的に行われた今回の対話鑑賞プログラム。アートと向き合う生徒たちの楽しそうな表情と多くの気付き、手応えを糧に、シンビスムワーキンググループは来年度の活動に歩みを進めます。

(文:北林南)